KRANKHEITS - P R Ä V E N T I O N

Hier verweisen wir auf die gute Erklärung des Begriffs "Prävention" von der BZgA. Die GesundheitsAkademie e.V. unterstützt vor allem Maßnahmen der Primär-Prävention und der Gesundheitsförderung. Entsprechende Informationen gibt es dazu auf diesen Seiten:

> Förderung

> Salutive

BundesZentrale für gesundheitliche Aufklärung - BZgA-Leitbegriffe

Prävention und Krankheitsprävention

"Prävention ist der allgemeine Oberbegriff für alle Interventionen, die zur Vermeidung oder Verringerung des Auftretens, der Ausbreitung und der negativen Auswirkungen von Krankheiten oder Gesundheitsstörungen beitragen. Prävention wirkt durch Ausschaltung von Krankheitsursachen, durch Früherkennung und Frühbehandlung von Krankheitsrisiken oder durch die Vermeidung des Fortschreitens einer bestehenden Krankheit. Maßnahmen der Prävention umfassen medizinische, psychologische und erzieherische Interventionen, Lebensweltbeeinflussung und Umweltkontrolle, gesetzgeberische Eingriffe, Lobbyarbeit und massenmediale Kampagnen.

Wissenschaftlich präziser und auch strukturell eindeutiger ist der Begriff der Krankheitsprävention. Krankheitsprävention zielt in erster Linie auf Risikogruppen mit erwartbaren, erkennbaren oder bereits im Ansatz eingetretenen Anzeichen von Gesundheitsstörungen und Krankheiten. Ansatzpunkt und Bezug ist eine medizinisch oder psychiatrisch definierte und diagnostizierbare Gesundheitsstörung, d.h. eine manifeste Krankheit und deren Vorläufer. Wichtigste Voraussetzung für effektive Krankheitsprävention ist die wissenschaftliche und praktische Kenntnis pathogener Dynamiken. Damit sind die unterschiedlichen Entwicklungsstufen und Verlaufsstadien (einschließlich auch symptomloser Vorläufer) eines Krankheitsgeschehens gemeint - sowohl beim einzelnen Betroffenen als auch in größeren Kollektiven und Populationen.

Ziele sind das Vermeiden des Eintretens, die Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung sowie die Verhinderung des Voranschreitens einer Gesundheitsstörung oder Krankheit in ein jeweils schlimmeres Stadium, auch das Vermeiden von Folgestörungen somatischer, psychischer und sozialer Art sowie das Reduzieren von Folgekrankheiten und chronischen Verläufen. Der erzielte Gesundheitsgewinn besteht im Abbau einer aus der Kenntnis pathogenetischer Dynamiken heraus zu erwartenden individuellen oder kollektiven Krankheitslast. Spezifische und allgemeine Präventionsziele werden in vier Kernpunkten zusammengefasst (vgl. Abb. 1).

|

Abb. 1: Allgemeine Zielsetzungen von Prävention und Krankheitsprävention (nach Rosenbrock und Michel 2007, 3 ff)

Primäre - Sekundäre - Tertiäre Krankheitsprävention: Krankheitspräventive Maßnahmen sollen nicht nur das (Neu-)Auftreten von Krankheiten, von Behinderungen oder eines vorzeitigen Todes senken, sondern auch zu einem möglichst langen Erhalt von Selbstständigkeit im fortschreitenden Alter beitragen. Daher hat die Krankheitsprävention gestufte Ziele. Interventionshandlungen werden je nach dem Zeitpunkt des Eingriffs in einer Abfolge von Entwicklungsstufen der Störung unterschieden in primäre, sekundäre und tertiäre Krankheitsprävention (vgl. Abb. 2).

|

Klassifikation |

Ziele |

Zeitlicher Ansatz und Umsetzung |

|

Primäre Krankheitsprävention |

Person: Bevölkerung/Gesundheitspolitik: |

... soll wirksam werden, wenn noch keine Krankheit, noch keine fassbare biologische Schädigung eingetreten ist, Die primäre Prävention umfasst die Verhütung von Krankheit durch:

|

|

Sekundäre Krankheitsprävention |

Person: Bevölkerung/Gesundheitspolitik: |

... hat zum Ziel, Krankheiten möglichst frühzeitig zu erkennen, bevor Beschwerden oder Krankheitssymptome auftreten. Hierzu werden Gesundheits-Checks, krankheitsspezifische Früherkennungsuntersuchungen bei einzelnen Menschen sowie Filteruntersuchungen (engl.: „Screenings“) in ausgewählten Bevölkerungsgruppen durchgeführt. Das Fortschreiten eines Krankheitsfrühstadiums soll durch

Eine Frühbehandlung muss einen klinisch bzw. epidemiologisch gesicherten Zusatznutzen aufweisen, da sie andernfalls unnötige Kosten, unnötiges Leid und unnötige Risiken verursachen kann. |

|

Tertiäre Krankheitsprävention |

Person: Bevölkerung/Gesundheitspolitik: |

... richtet sich an Menschen (Patientinnen und Patienten), bei denen bereits eine Krankheit oder ein Leiden manifest ist und behandelt wird.

Tertiäre Prävention und Rehabilitation überschneiden sich teilweise. Während Maßnahmen der tertiären Prävention rein krankheitsorientiert sind, zielt die Rehabilitation darauf ab, Kranke und ihre Umwelt nicht nur medizinisch-therapeutisch, sondern auch psychosozial und schulisch-beruflich zu einem aktiven, weitgehend selbstbestimmten Leben mit krankheitsbedingten, chronischen Funktionseinbußen zu befähigen. Im Kern der Rehabilitation nach ICF (International Classification of Functioning, Diability and Health) und dem SGB IX steht in Deutschland die Sicherung und Erhöhung sozialer Teilhabe und die Erhaltung bzw. Ausweitung des Handlungsspielraumes in wichtigen Lebensbereichen. |

Abb. 2: Das Triadische Strukturmodell der Krankheitsprävention

Hinsichtlich der präventiven Methodik bzw. dem Kontextbezug einzelner Maßnahmen lassen sich nach Rosenbrock/Michel (2007) vier Ansätze unterscheiden:

- medizinische Prävention, definiert durch den Einsatz medizinischer Mittel der Diagnostik und (Früh-)Behandlung, z.B. Schutzimpfungen;

- „reine“ Verhaltensprävention mit dem Ziel der Änderung von (schädlichen) Verhaltensmustern bei Einzelpersonen und Gruppen ohne expliziten Kontextbezug, z.B. Gesundheitskurse und Trainingsangebote durch Krankenkassen;

- Kontextorientierte („verhältnisgestützte“) Verhaltensprävention, entweder als verhaltenspräventive Interventionen für genau definierte Zielgruppen mit einem expliziten Kontextbezug sowie die Nutzung eines Settings als Zugangsweg für solche Zielgruppen (Gesundheitsförderung im Setting) oder als Integration von Verhältnis- und Verhaltensprävention in Mehr-Ebenen-Kampagnen und in der Gestaltung von lebensstilprägenden Lebenswelten (Gesundheitsförderndes Setting);

- „reine“ Verhältnisprävention, ohne die Notwendigkeit persönlicher Einstellungsänderung und Verhaltensentscheidungen, als Gesamtheit struktureller und politischer Eingriffe zur Veränderung der gesundheitsrelevanten ökologischen, sozialen, kulturellen und technisch-materiellen Umwelten und Settings, der Beeinflussung von sozialen Regeln, Gesetzen und sozialen Systemen und der Intervention in Einrichtungen der gesundheitlichen Versorgung, etwa durch Normierung von Verbraucherschutz oder Umweltbelastungen.

Fließende Übergänge zur Gesundheitsförderung bestehen bei der kontextorientierten Verhaltensprävention sowie der Verhältnisprävention. Exemplarisch wird hier - insbesondere im „Leitfaden Prävention“ der GKV zum neuen Präventionsgesetz (s.u.) - auf die Betriebliche Gesundheitsförderung und auf Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten, Schulen und Gemeinden/Quartieren verwiesen. Aber auch ursprünglich als Verhaltensprävention konzipierte Maßnahmen können über Gesundheitserziehung, Gesundheitsberatung oder Patientenschulung hinausgehen, wenn sie eine kontextorientierte sowie systemische und Kompetenzen fördernde Perspektive einnehmen. Exemplarische Beispiele hierfür sind langfristig und mehrdimensional angelegte Kampagnen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wie „Kinder stark machen“ und „Alkohol? Kenn Dein Limit“ zur Suchtprävention, „Gut Drauf“ zur Ernährungs- und Bewegungsförderung im Jugendalter, „Gib Aids keine Chance“ und „mach’s mit“ zur HIV/Aids-Prävention (Gesundheitskommunikation und Kampagnen). Beispielhaft für ein Langzeitprogramm aus den Bundesländern ist die seit 1991 in Nordrhein-Westfalen bestehende Gemeinschaftsinitiative „Sucht hat immer eine Geschichte“ zu nennen.

Ende 2017 hat das Zukunftsforum Public Health die Vorarbeiten von Rosenbrock und Kolleg*innen in der öffentlichen Stellungnahme „Vorrang für Verhältnisprävention“ wieder aufgegriffen und mit Blick auf das seit 2015 geltende Präventionsgesetz aktualisiert: „Prävention (muss), wenn sie flächendeckend effektiv implementiert werden und zur Verminderung ungleicher Gesundheitschancen beitragen soll, in erheblichem Maße auch auf Verhältnisänderung setzen. Letztere umfasst die Veränderung der ökologischen, sozialen, kulturellen und technisch-materiellen Lebensbedingungen im institutionellen und sozialen Kontext. Verhältnisprävention möchte also Gesundheitsbelastungen, die aus dem Lebensumfeld resultieren, verringern und Gesundheitsressourcen, die das Lebensumfeld bieten kann, vermehren. In diesen Kontext müssen sich auch die Ansätze von Health Literacy (‚Gesundheitskompetenz‘) und Verhaltensprävention einfügen. Die Unterscheidung von Verhaltens- und Verhältnisprävention ist dabei mehr als nur eine Frage der Terminologie:Wenn Praxis, Politik und Sozialversicherungen Präventionsmaßnahmen in Settings umsetzen wollen, müssen verhältnispräventive Maßnahmen Vorrang haben. Es erfordert -ganz im Sinne des neu formulierten § 20a SGB - eine Bestandsaufnahme und Analyse, wo Ansätze für die Veränderung von Verhältnissen liegen und wie diesbezüglich notwendige gesundheitsförderliche Strukturen und Netzwerke aufgebaut werden können“ (De Bock et al 2017 - Hervorhebung im Original).

Auf der Ebene der konzeptionellen Zugänge gibt es drei Formen:

- die auf spezifische Krankheiten und Krankheitsursachen bezogene Prävention (ätiologisch und nosologisch orientierte Prävention),

- der Ausgleich von Gefährdungs- und Erkrankungsunterschieden zwischen verschiedenen sozialen oder gesundheitlichen (Risiko-)Gruppen (Konzept der relativen Risiken),

- die Bekämpfung von Epidemien bzw. Unterstützung von abnehmenden Gefährdungen (Konzept der Epidemien und Regressionen).

Die präventiven Strategien sind durch drei sich teilweise überschneidende Zugänge gekennzeichnet:

- die Ausschaltung oder Minimierung von Gesundheitsrisiken,

- die Verringerung der Zahl von Betroffenen, d.h. der von einem Risiko bedrohten oder gegenüber einer Krankheit exponierten Menschen,

- die Schulung, Beratung, Gesundheitserziehung und Kompetenzförderung aller von Gesundheitsrisiken Betroffenen.

Leppin hat vorgeschlagen, die krankheitspräventive Methodik nach einer dreistufigen Systematik zu klassifizieren - mit Bezug zum Kontinuum zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention:

- Psycho-edukative Verfahren (personen-, gruppen- und bevölkerungsbezogene Praxisansätze der Information, Aufklärung, Warnung und Abschreckung, personalen Beratung, des Verhaltens- und Selbstmanagement-Trainings, der Kompetenzförderung und Stressbewältigung - dominierend in der Verhaltensprävention);

- Sozio-edukative Aktivitäten (Versuche der Initiierung von präventiven Prozessen in Gruppen oder Organisationen mit fließenden Grenzen zu sozialpolitischen Aktivierungs- und Mobilisierungsprozessen im kommunalen und regionalen Rahmen - verortet v.a. in der Verhältnisprävention sowie von zentraler Bedeutung für Gesundheitsförderung);

- Normativ-regulatorische Verfahren und ökonomische Anreiz- und Bestrafungssysteme (Gesetze, Vorschriften, Gebote und Verbote mitsamt Androhung von Sanktionen, z.B. als Rauchverbote, Anschnallpflicht, Promillegrenzen im Straßenverkehr, des weiteren Schadstoffverordnungen, Vorschriften der Lebensmittelüberwachung, Gesetzgebung zum Gesundheits-, Arbeits- und Jugendschutz - zentral für Verhältnisprävention) und ökonomische Anreiz- und Bestrafungssysteme

- (Preisregulierungen, z.B. Verteuerung von gesundheitsschädlichen Produkten wie Tabak und Alkohol durch Steuererhöhungen mit dem Ziel einer Veränderung des Nachfrage- und Konsumverhaltens, Beitragsermäßigungen für Versicherte bei Inanspruchnahme präventiver Angebote oder bei Aufgabe des Rauchens - zentral für Verhältnisprävention).

Universelle - Spezifische - Indizierte Krankheitsprävention: In der US-amerikanischen Public Health, Mental Health, der Klinischen Psychologie und der Clinical Social Work gibt es seit einigen Jahrzehnten andere Schwerpunktsetzungen. Hier arbeitet man bevorzugt mit der Kategorisierung präventiver Maßnahmen nach Spezifität und Maß der Gefährdung. In Deutschland wurde diese Sichtweise zunächst in der Gemeindepsychiatrie und Suchthilfe übernommen, gewinnt seit den 2000er Jahren aber auch in der Suchtprävention und der deutschen Public Health an Bedeutung.

Die Klassifikation folgt einem „Risk-Benefit-Modell“ mit drei Kerngrößen: das individuelle Erkrankungsrisiko (d.h. die gegebene Ausprägung von Risikofaktoren bei den jeweiligen Zielgruppen), die Interventionsrisiken sowie Aufwand und die Kosten, die mit einer Maßnahme verbunden sind. In diesem Spezifitätsmodell der Krankheitsprävention werden drei Präventionsformen und -zugänge unterschieden: die universelle, die selektive und die indizierte Prävention (vgl. Abb. 3). Die drei Formen sind in ein Gesamtsystem eingeordnet, das nicht nur Vorsorge, Früherkennung und Behandlung, sondern auch Langzeitbetreuung und Rehabilitation umfasst.

|

Klassifikation |

Zielgruppen |

Nutzen, Aufwand und Umsetzung |

|

Universelle Prävention |

… spricht die Gesamtbevölkerung bzw. große Teilpopulationen an |

Maßnahmen, die prinzipiell für jede und jeden nützlich oder notwendig sein sollen und in bestimmten Fällen auch ohne Professionelle durchgeführt werden können, zum Beispiel:

|

|

Selektive Prävention |

… interveniert bei umrissenen Zielgruppen mit einem vermuteten, eventuell überdurchschnittlichen Risiko (Risikoträger*innen) |

Bei diesen Gruppen wird versucht, empfohlene Vorsorge- oder Früherkennungsmaßnahmen um- und durchzusetzen, zum Beispiel durch:

|

|

Indizierte Prävention |

… zielt auf Personen und Gruppen mit gesicherten Risikofaktoren bzw. manifesten Störungen oder Devianzen |

Interventionen, die versuchen, auf spezifische Hochrisikopersonen vorsorgend, frühbehandelnd oder schadensminimierend/rückfallpräventiv einzuwirken, zum Beispiel über:

|

Abb. 3: Das Triadische Spezifitätsmodell der Krankheitsprävention

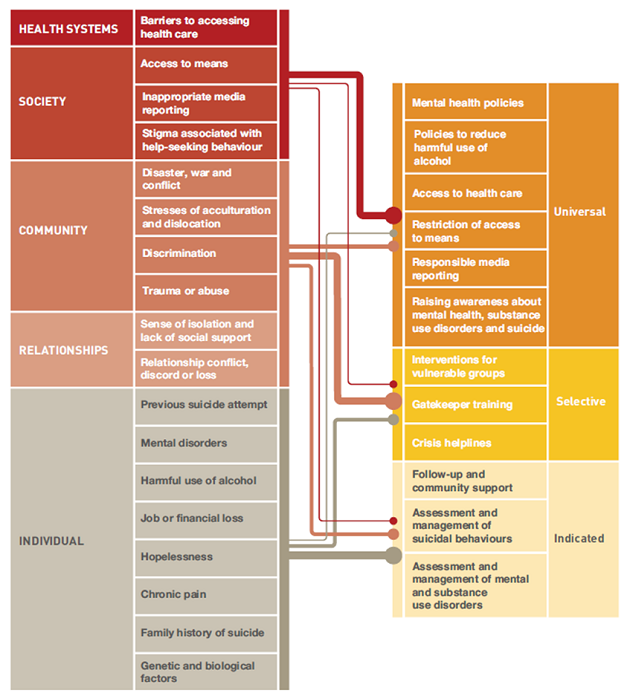

Ein anschauliches Beispiel für die Anwendung des Spezifitätsmodells auf ein bedeutsames Gesundheitsproblem mit daraus abgeleiteten Interventionsvorschlägen zeigt die Abb. 4. Sie entstammt einem jüngeren WHO-Bericht zur Prävention von Suizidgefährdung und Suizid als globalem Problem.

Für einen klassischen Präventionsschwerpunkt hat die BZgA vor wenigen Jahren eine grundlegende, auf dem Spezifitätsmodell gründende wissenschaftliche Übersichtsarbeit vorgelegt: die „Expertise zur Suchtprävention“ (Bühler/Thrul 2013). Dort werden Interventionsstudien, Reviews und Metastudien (vorwiegend aus den USA) nach ihrer Evidenzbasierung und Wirksamkeit für universelle, selektive oder indizierte Suchtprävention zusammengestellt und bewertet: unterteilt nach Handlungsfeldern/Settings wie Schule, Familie, Freizeit, Medieneinsatz, Gesundheitsversorgung, Kommune, gesetzliche Rahmenbedingungen (Kap. 3). In der Zusammenfassung der Expertise (Kap. 4.1 ff) formulieren die AutorInnen Bedingungen für effektive, forschungs- und evidenzbasierte Strategien und Konzepte. Maßnahmen der Suchtprävention in den unterschiedlichen Handlungsfeldern und Spezifitätsebenen werden nach ihrem jeweiligen Evidenzgrad (von A bis D) gewichtet und empfohlen.

Strukturmodell und Spezifitätsmodell stehen nicht in einem logischen Widerspruch zueinander: sie sind komplementär. Die Zielgruppenstrategien des Spezifitätsmodells ergänzen die dreistufige krankheitsbezogene Perspektive im Sinne eines optimierenden Ausführungsrahmens. Mit dem Spezifitätsmodell findet sich eine nützliche, pragmatische Erweiterung, die keine prinzipielle Alternative formuliert. Strategien der Spezifität klären die Bedingungen der Ansprache, Zugangswege und Umsetzung von Präventionszielen. Dabei werden die Vorsorgeziele weiterhin krankheitsbezogen abgeleitet.

Ein Problem, das insbesondere im Spezifitätsmodell zum Tragen kommt, ist das sogenannte Präventionsparadox. Es wird in einem gesonderten Stichwort behandelt.

Epidemiologisch vorrangige Krankheitsgruppen: Der deutsche Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen benannte bereits 2000/2001 sechs epidemiologisch prioritäre Krankheitsgruppen, für die ein erheblicher Verbesserungsbedarf in Versorgung und Versorgungsintegration und ein zu wenig ausgeschöpftes Potenzial an Krankheitsprävention bestünde: ischämische Herzerkrankungen; zerebrovaskuläre Erkrankungen, insbesondere Schlaganfall; chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen einschließlich Asthma bei Kindern und Erwachsenen, Krebserkrankungen (Lungenkrebs, Brustkrebs und übergreifende Aspekte der Versorgung Krebskranker), Rückenleiden und depressive Störungen. Die sechs Gruppen verursachten etwa zwei Drittel aller krankheitsbezogenen Ausgaben in Deutschland, incl. Arbeitsfehlzeiten und Krankenhausaufenthalten. Zusätzlich nannte das Gutachten als präventive Prioritäten die Erhaltung und weitere Stärkung der Kariesprophylaxe, Paradontologie und Zahnerhaltung sowie die Sicherung der Impfprävention und Erhöhung von Durchimpfungsraten.

Zu vergleichbaren Zielbestimmungen kamen die deutschen Spitzenverbände der Krankenkassen in der Gesetzlichen Krankenversicherung in ihrem erstmals 2003 vorgelegten „Leitfaden Prävention“ (fortgeschrieben in die derzeit aktuelle Version 2017). Diese Bedarfsermittlung benannte ursprünglich sechs, mittlerweile sieben Krankheitsgruppen als epidemiologisch besonders bedeutsam. Für fünf der sieben Bereiche liegen primärpräventive Empfehlungen für Leistungen der Krankenkassen nach dem individuellen verhaltensbezogenen Ansatz vor (Abb. 5).

|

Krankheitsbilder von besonderer epidemiologischer Bedeutung |

Empfohlene präventive Interventionen nach dem individuellen Ansatz |

|

Herz-Kreislauf-Erkrankungen (insbesondere Herzinfarkte, Schlaganfälle und Krankheiten des cerebro-vaskulären Systems) |

Vermeidung von Rauchen, Übergewicht, unausgewogener Ernährung, Hyperlipoproteinämie, Bluthochdruck, riskantem Alkoholkonsum, Dysstress (v.a. in Bezug auf Herzinfarkte und Schlaganfälle), Förderung von Bewegung |

|

Diabetes mellitus, insbesondere Typ 2 |

Vermeidung des metabolischen Syndroms (Kombination aus Übergewicht bzw. Adipositas, Hyperlipoproteinämie, Hypertonie und erhöhten Blutzuckerwerten, die mit Insulinresistenz, Glukosetoleranzstörung bzw. einem manifesten Diabetes einhergeht) durch Förderung von Bewegung und ausgewogener Ernährung, Reduzierung der oben genannten Risikofaktoren |

|

Adipositas |

(derzeit noch keine spezifischen Präventionsempfehlungen) |

|

Bösartige Neubildungen (Krebserkrankungen) |

Förderung einer ballaststoffreichen Ernährung und Förderung von Bewegung zur Vermeidung von Colon-Rektumkarzinomen, Förderung des Nichtrauchens zur Vermeidung von Lungenkarzinomen, generell Vermeidung von Übergewicht und riskantem Alkoholkonsum sowie Förderung von Bewegung |

|

Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes |

Vermeidung von Übergewicht, Verhütung von Gelenkverletzungen, Förderung von Bewegung, insbesondere Kräftigung der Muskulatur (v.a. in Bezug auf Arthrosen und Dorsopathien) |

|

Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane |

(derzeit noch keine spezifischen Präventionsempfehlungen) |

|

Psychische/psychosomatische Krankheiten, insbesondere Depressionen und Angststörungen |

Förderung individueller Kompetenzen zur Stressbewältigung und Stärkung psychischer Gesundheitsressourcen sowie Förderung von Bewegung |

Abb. 5: Epidemiologisch bedeutsame Krankheitsbilder und individuelle verhaltensbezogene Präventionsempfehlungen aus Sicht des Spitzenverbandes der deutschen Krankenkassen (eigene Darstellung nach: GKV-Spitzenverband 2017)

Der individuelle verhaltensbezogene Ansatz hat vier Kern-Handlungsfelder mit entsprechenden Präventionsprinzipien:

- Bewegungsgewohnheiten (Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheitssportliche Aktivität; Vorbeugung und Reduzierung spezieller gesundheitlicher Risiken durch geeignete verhaltens- und gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme);

- Ernährung (Vermeidung von Mangel- und Fehlernährung; Vermeidung und Reduktion von Übergewicht);

- Stressmanagement (Förderung von Stressbewältigungskompetenzen; Förderung von Entspannung);

- Suchtmittelkonsum (Förderung des Nichtrauchens; gesundheitsgerechter Umgang mit Alkohol / Reduzierung des Alkoholkonsums).

Der Kooperationsverbund gesundheitsziele.de entwickelt seit dem Jahr 2000 nationale Gesundheitsziele für Deutschland. Bis Ende 2017 wurden neun Bereiche ausformuliert: (1) Diabetes mellitus Typ 2: Erkrankungsrisiko senken, Erkrankte früh erkennen und behandeln; (2) Brustkrebs: Mortalität vermindern, Lebensqualität erhöhen; (3) Tabakkonsum reduzieren; (4) Gesund aufwachsen: Lebenskompetenz, Bewegung, Ernährung; (5) Gesundheitliche Kompetenz erhöhen, Patient(inn)ensouveränität stärken; (6) Depressive Erkrankungen: verhindern, früh erkennen, nachhaltig behandeln; (7) Gesund älter werden; (8) Alkoholkonsum reduzieren; (9) Gesundheit rund um die Geburt. Zu weiteren geplanten, noch nicht abschließend bearbeiteten Zielfestlegungen gehören Patientensicherheit und Alkoholkonsum reduzieren sowie die Stärkung der Umsetzung und Evaluation der bestehenden Gesundheitsziele.

Nosologisch-präventive Systematiken wie diese erscheinen auf den ersten Blick umfassend und erschöpfend: sie sind in sich aber weder spannungs- noch widerspruchsfrei. Primär krankheits- und risikobezogene Zielfestlegungen sind sicherlich unverzichtbar im Grundgerüst der klassischen Krankheitsprävention. Sie müssen aber biografisch-entwicklungsbezogen flankiert sowie sozialökologisch grundiert werden. Erst in der Zusammenschau aller potenziellen Determinanten von Gesundheit und Krankheit wird eine valide und hinreichend differenzierte Ziel- wie Zielgruppenbestimmung für etwaige Interventionen oder Kampagnen möglich.

Neuer Leitbegriff Primärprävention? Rosenbrock und Kollegen plädierten schon in den 1990er Jahren für eine veränderte Schwerpunktsetzung in der Interventionsbegründung. Sie halten die bisherigen Struktur- und Spezifitätskonzepte weder für hinreichend widerspruchsfrei noch für ausreichend praxistauglich. Als Oberbegriff sinnvoller, sowohl in der Präventionspraxis als auch für die Präventionspolitik, sei Primärprävention. Ihr Zentrum und Fokus ist Risikosenkung, die sich in der Kombination von Belastungssenkung und Ressourcenstärkung entfaltet (vgl. Abb. 6). Für die betriebliche Prävention und Gesundheitsförderung haben Badura und Mitarbeiter ein vergleichbares Begriffspaar vorgelegt: „Reduzierung und Vermeidung von Gesundheitsrisiken“ in Verbindung mit „Erschließung von Gesundheitspotenzialen“.

Diese Perspektive wendet sich offensiv gegen den bislang dominierenden nosologischen Bezug, d.h. gegen die verengende Orientierung von Prävention auf definierte Krankheiten. Denn primärpräventive, also Belastungen senkende und Ressourcen vermehrende Aktivitäten und Strategien lassen sich nur in Ausnahmefällen eindeutig bestimmten Krankheiten zuordnen. Für Primärprävention ist weniger die Nosologie leitend, vielmehr entscheidet die Logik der Interventionsbereiche, d.h. der jeweilige Kontextbezug - also welche Einwirkungen auf Arbeit, Wohnen, Entspannung und Erholung, Ernährung und Bewegung u.a. entstehen. Primärpräventive Maßnahmen setzen an in und wirken auf drei Interventionsebenen:

- beim Individuum;

- im Setting / in der Lebenswelt;

- in der Gesamtbevölkerung bzw. großen Bevölkerungsgruppen.

Dabei können sie einen unterschiedlichen Fokus haben. Sie zielen eher auf Information, Aufklärung, Motivation und Beratung oder streben die Veränderung gesundheitsbelastender bzw. ressourcenhemmender Faktoren des jeweiligen Kontextes an (s. hierzu auch die weiter oben bereits zitierte 2017er Stellungnahme „Vorrang für Verhältnisprävention“ des Zukunftsforums Public Health).

Primärpräventive Interventionen zeichnen sich gegenüber traditioneller Gesundheitserziehung und Gesundheitsaufklärung durch vier Innovationen aus: die Einheit von Belastungssenkung und Ressourcenförderung, die Aufwertung unspezifischer Interventionen, eine Priorität für Kontextbeeinflussung sowie Priorität für Partizipation. Hinzu treten Qualitätsentwicklung und -sicherung als Querschnittsaufgaben. Ohne dass alle Wirkmechanismen vollständig bekannt wären, führt die Anwendung von Konzepten und Strategien, die diese vier Innovationen aufgreifen und benutzen, zu beachtlichen Erfolgen. Eine Matrix von sechs praktisch umsetzbaren Strategietypen liegt vor (vgl. Abb. 7, I.-VI.).

|

Interventionsebene / Kontextbezug |

Verhaltensprävention mit Fokus auf Information, Motivation, Beratung ohne verhältnispräventive Elemente |

Verhaltensprävention mit Kontextbezug bzw. Weiterentwicklung von Rahmenbedingungen des Verhaltens |

|

Individuum (Mikroebene) |

I. Individuell ansetzende Primärprävention ohne Kontextbeeinflussung Z.B. ärztliche, dabei weitgehend standardisierte Gesundheitsberatung für Patientinnen und Patienten in der Arztpraxis, Gesundheitskurse |

II. Individuell ansetzende Primärprävention mit Kontextbeeinflussung Z.B. präventiver Hausbesuch bei noch nicht pflegebedürftigen Seniorinnen und Senioren im Quartier mit Bezug/Beratung zu individuellen Lebensbedingungen und individuellem Lebensstil, Frühförderung und Frühe Hilfen in Familien |

|

Setting (Mikro- bzw. Mesoebene) |

III. Primärprävention im Setting Z.B. edukative Angebote in Schulen („Gesundheitsunterricht“), Prävention von Tabakrauchen in Schulen, Informationsangebote in Betrieben ohne klaren Kontextbezug, Veränderung der Kantinenverpflegung am Arbeitsplatz - „Gesundheitsförderung im Setting“, „Good Practice“-Projekte |

IV. Entwicklung eines gesundheitsförderlichen Settings Z.B. Gesundheitsförderung in Schulen, Betrieben und Verwaltungen u.a. durch Organisationsentwicklung mit partizipativen Elementen - „gesundheitsfördernde Settings“ |

|

Bevölkerung (Makroebene) |

V. Kampagnen ohne Kontextbezug Motivationskampagnen ohne Kontextbezug, z.B. „Esst mehr Obst“, „Sport tut gut“, „Rauchen gefährdet die Gesundheit“, „3000 Schritte für die Gesundheit“ sowie Social Marketing ohne Beeinflussung von Rahmenbedingungen des Verhaltens |

VI. Kampagnen mit Kontextbezug Z.B. Anti-Tabak-Kampagne unter Einschluss verhältnispräventiver Maßnahmen (Abbau von Zigarettenautomaten, Nutzung der Tabaksteuer für präventive Zwecke u.a.), Trimm-Aktionen, HIV/Aids-Kampagnen |

Abb. 7: Systematik von Interventionstypen in der Primärprävention (nach: Rosenbrock/Gerlinger 2014, 89-95

Die Vorstöße für eine Interventionssystematik unter dem Kernbegriff der Primärprävention wurden in den letzten zwei Jahrzehnten fachwissenschaftlich wie praktisch stark beachtet. Bislang hat sich diese Logik aber eher in gesundheitswissenschaftlichen Diskursen durchgesetzt. In der praktischen Präventions- und Gesundheitspolitik, v.a. bei Allokations- und Verteilungsaspekten, gilt dies nur partiell und noch unsystematisch. Insbesondere die Präventionspolitik und das seit 2015 gültige Präventionsgesetz orientieren sich weiterhin vorrangig am eingeführten, von biomedizinischen Logiken und Praktiken angeleiteten triadischen Strukturmodell mit seinen Spezifitätserwägungen (siehe oben). Dennoch ist - u.a. angesichts des sozialgesetzlich hervorgehobenen (SGB V § 20) und des vom GKV-Spitzenverband aktiv vertretenen Setting-Ansatzes zur Primärprävention in Betrieben, Kommunen, Kitas und Schulen - ein fortschreitender Bedeutungszuwachs dieser Perspektive abzusehen.

Sozialwissenschaftliche Reflexion und Kritik: Es kann keine universellen oder zeitlosen Definitionen von Prävention und Krankheitsprävention geben. Jede Risikobewertung und jede Risikokommunikation legen unterschiedliche Grundüberlegungen (sowie Machtverhältnisse bzw. -konflikte) zu Gesundheit und Krankheit offen. Sie dokumentieren historisch bedingte, gesellschaftlich und professionell veränderbare Deutungs- und Wertungsmuster. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts gilt für Deutschland und Mitteleuropa, dass Prävention ideologisch, professionell und organisatorisch einerseits mit der Vorbeugung von Kriminalität und Rechtsverletzungen, andererseits maßgeblich mit Risikoabwehr im gesundheitlichen Bereich von Gesellschaft und gesellschaftlichen Gruppen verbunden wird.

Lebens- und Gesundheitsrisiken sind niemals sämtlich vermeidbar. Alle präventiven Interventionen beruhen auf Vorannahmen und Selektionsentscheidungen. Art und Ausmaß der Risiken und Krankheiten, bei denen eingegriffen wird oder werden soll, zeigen an, welche sozialen Interessen, kulturellen Deutungen und professionellen Machtpositionen im jeweils aktuellen Gesundheitsdiskurs vorherrschen.

Sozial-, kultur- und gesundheitswissenschaftliche Kritiker*innen problematisieren Prävention als potenzielles und reales Instrument sozialer Kontrolle, als Herrschaftstechnik bzw. „Steuerungsdispositiv/Steuerungsregime“ (Bröckling) der Moderne. Prävention wird als Sozialtechnologie dechiffriert, im engeren medizinischen Kontext auch als Instrument von Medikalisierung. Ihre Konzepte, Ziele und Maßnahmen wählen bestimmte Zukunftsvorstellungen und Verhaltensnormierungen aus, grenzen zugleich eine Vielfalt anderer Möglichkeiten und alternativer Entfaltungen ab. Damit setzt Prävention Normen, konstruiert Zusammenhänge, fällt Werturteile in Bezug auf Gegenwart und Zukunft. Sie normalisiert, erzeugt aus sich Kollektive und Populationen, die dann zu Adressaten von Kontroll- und Steuerungsmaßnahmen werden. So begründet sie selektive, d.h. sozial inkludierende wie exkludierende, Klassifikationen. Soziale Ausschlüsse und Labelingeffekte, etwa durch Fremdzuschreibung von (schuldhaft gewendeter) „Eigenverantwortung“ für Krankheiten, sind zwangsläufig.

Die Gesundheitswissenschaftlerin

Schmidt spricht zugespitzt von einer im Kontext aktivierender Gesundheitspolitik zunehmend mächtiger werdenden „Neo-Gesundheitsförderung“. Diese ziele zwar auch auf Befähigung, v.a. aber auf Verpflichtung. Fördernde Befähigung und Unterstützung wandelten sich bei „suboptimaler Leistungserbringung“ umgehend in fordernde Sanktionierung und Aktivierung. Unter dem Regime des „unternehmerischen“ bzw. „präventiven Selbst“ zeige sich gerade im Feld von Gesundheit, Risiko und Krankheit exemplarisch die Tendenz zur totalen bis totalitären Individualisierung und Subjektivierung präventiver Verantwortung. Endpunkt: Mit Hilfe eines subtilen Prozesses der Ablösung von Fremdzwang hin zum Selbstzwang werden Gesundheit und ihre aktive, selbstverantwortliche Erhaltung schleichend zur „humankapitalen Pflicht“ jeder/s Einzelnen,

Als Handlungsgrundlage für die Prävention im Rahmen des Risikofaktorenmodells dient die statistische Korrelation zwischen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Risikopopulation und dem eventuellen Auftreten einer Normabweichung. Eine solche Korrelation beruht auf Vermutungen und kann, wenn überhaupt, erst im Nachhinein nachgewiesen werden. Risikogruppen sind im Kern epidemiologisch-abstrakte Konstruktionen ohne inneren Zusammenhang.

Problemstellungen und Weiterentwicklungen: In der Krankheitsprävention gestaltet sich die Bildung trennscharfer Kategorien und einheitlicher Terminologien immer schwieriger. Die Problematik beruht einerseits auf der Komplexität von Krankheitsätiologien und präventiven Wirkmechanismen, andererseits wirkt sich die Vielfalt von Interventionen, Organisationen, Settings und Systemen im medizinischen Handlungsfeld aus. Insbesondere die Grenzen zwischen primärer und sekundärer Krankheitsprävention werden durch zunehmend feinere Diagnosemethoden und die Einführung der präventiven bzw. prädiktiven Gendiagnostik (was beides eine Ausweitung des Krankheitsbegriffs zur Folge hat) aufgeweicht.

Weitere begriffliche Unschärfen ergeben sich durch die seit den 1990er Jahren partiell aufgegebene strikte Unterscheidung von Erkrankung und Risikofaktor. So ist die Hypertonie einerseits ein eingeführter Prädiktor für kardiovaskuläre Erkrankungen und Myokardinfarkt. Sie gilt inzwischen aber auch als manifestes Ereignis mit eigenem Krankheitswert und entsprechender Therapiebedürftigkeit. Als problematisch ist auch der stetige Prozess der Grenzwertabsenkung für epidemiologische und individuelle „Normalität“ bei den Hauptrisikofaktoren zu werten - womit eine ebenso stetige Ausweitung von aus medizinischer Sicht zu beobachtenden und/oder zu behandelnden „Risikopatient*innen“ einhergeht. Nach den derzeit geltenden Richtwerten der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie für Normotonie und Normcholesterin ist mehr als die Hälfte der erwachsenen europäischen Bevölkerung aus präventivmedizinischer Sicht „at-risk“ oder direkt behandlungsbedürftig. Soziale wie ethische Konsequenzen solcher Pathologisierung und des parallel anwachsenden „disease-mongering“ (Moynihan; Verbreiten, „Erfinden“ von Krankheiten) und einer damit einhergehenden „excessive prevention“ (Heath) sind weitgehend unklar.

Rapide biotechnologische Fortschritte rücken seit zwei Jahrzehnten die prädiktive Medizin mit der neuartigen Möglichkeit genetischer Diagnostik und Selektion in den Vordergrund (Prädiktive Medizin, Personalisierte Medizin, „precision medicine“; zur vertieften, differenzierten Darstellung und Bewertung s. den Leitbegriff > Prädiktive Medizin und individualisierte Medizin). Der heutige Fokus auf verhaltens- und verhältnispräventiver Früherkennung und Frühbehandlung könnte bald abgelöst werden von einer Welle des detektivischen Lesens im Erbgut, der Suche nach (vermeintlich) riskanten Genotypen und Biomarkern. Es ist vorstellbar, dass die - schon immer das Soziale eher ausblendende - präventionsleitende Orientierung auf Verhalten und Lebensweisen in naher Zukunft noch weiter verkürzt wird: auf klinische Genomik und „individualisierte Medizin“ mit molekularen Therapeutika. Damit entstünde eine in ihrer Tendenz hermetische Kette von Diagnose, Prognose und Frühbehandlung von genetischen Dispositionen für polygene Krankheiten - mit der Folge einer Verlagerung von Beratung und Früherkennung in genetische Detektion und entsprechend prekäre Lebensvoraussagen. Die Biomarker-basierte und Big-Data-getriebene Medizin steht in der Kritik, den „soziale(n) Druck des präventiven Imperativs“ (Dabrock 2016, 291) zu erzeugen und zu verstärken.

Die US-Regierungsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) widmet bereits seit 1997 dem Komplex „Public Health Genomics“ einen eigenen Schwerpunkt und eine gesonderte Abteilung. Kernaussage ist, dass 9 von 10 Haupttodesursachen in den USA mindestens teilweise vom genetischen Status der Betroffenen (in Interaktion mit Risikoverhalten und Umweltbedingungen) bestimmt würden, so dass der „genetic and family history“ auf Grundlage einer „variety of genome-based tools and tests“ bereits in der Prävention entscheidende Bedeutung zukomme. Bei derzeit an die 200 Krankheitsbildern unterschiedlichster Typologie gehen die CDC von einem nachweislichen genomischen „health impact“ aus. Dazu zählen u.a.: ADHS, Adipositas, Alkoholismus, Alzheimer, Brust- und Eierstockkrebs sowie vielfache weitere Tumorbildungen, Diabetes, Ebola und Malaria, koronare Herzkrankheiten und Schlaganfall, Rheuma, Schlafstörungen, Tuberkulose. Eine CDC-Autor*innengruppe um Khoury hat 2018 die Entwicklung aus ihrer Sicht in einem griffigen Slogan zusammengefasst: „From public health genomics to precision public health: a 20 year journey“ (gleichsinnig: Weeramanthri et al 2018).

Durch genetische Prädiktion entsteht ein neuer Patientenstatus wie „healthy ill“ bzw. „potenziell krank“ mit derzeit unabsehbaren Konsequenzen. Gesundheit wird zukünftig vermutlich individuell wie gesellschaftlich wesentlich an das Wissen um genetisch bedingte Dispositionen gebunden sein. Aufgrund der komplexen Risikostruktur genetischer Information treffen molekulare Medizin und „Präzisions-Public Health“ auch auf Angst und Skepsis: ihre zum Großteil probabilistischen (d.h., Wahrscheinlichkeiten abbildenden) Ergebnisse und Prognosen können zur Gefährdung der Privatsphäre und des Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung, zu Stigmatisierungen und Diskriminierungen auf unterschiedlichsten Ebenen (z.B. Arbeitswelt, soziale und private Lebenssicherung) und gegenüber unterschiedlichsten Gruppen führen (genetisches Screening von Ungeborenen, Träger von „Behinderungs-Markern“). Kritische Sozialwissenschaftler*innen sowie Medizinhistoriker*innen sagen eine „Genetisierung“ der Gesellschaft voraus mit neuen Formen biopolitischer Sozialdisziplinierung.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf das so genannte Präventionsdilemma bzw. „Soziale Dilemma der Gesundheitsförderung“ (Bauer/Bittlingmayer). Dieser Begriff wurde in Deutschland im letzten Jahrzehnt aus der Bildungsforschung in die Gesundheitswissenschaften und Präventions(wirkungs)forschung importiert - beschreibt aber im Kern das „inequality paradox“ der selektiven Inanspruchnahme (s. Präventionsparadox). Gemeint ist, dass gerade die Adressat*innen und Zielgruppen mit höherem Vorsorge- oder Frühinterventionsbedarf eher eine herabgesetzte Akzeptanz und Nachfrage von Präventionsangeboten haben - im Gegensatz zu sozial und bildungsbezogen besser gestellten Adressat*innen mit höheren Gesundheitschancen und eher niedrigeren Bedarfen, welche die Präventionsangebote deutlich stärker nachfragen und in Anspruch nehmen.

Das Dilemma zeigt sich insbesondere bei Maßnahmen der Verhaltensprävention. Durch Vernachlässigung der Alltags- und Handlungslogiken der Lebenslagen und Lebensweisen sozial randständiger Gruppen wird deren grundlegende Distanz zu Bildungsangeboten und Vorsorge-Verhaltensimperativen bekräftigt, damit gesundheitliche Ungleichheit strukturell (re)produziert, soziale (und nicht zuletzt auch: kulturelle) Polarisierung vertieft. In aktuellen deutschen Public Health-Diskursen wird in diesem Zusammenhang auch ein „Partizipationsdilemma“ angezeigt: Möglichkeiten der Entscheidungsteilhabe wirken besonders gut für Individuen und Gruppen, die sie am wenigsten benötigen. Weniger wirksam sind sie für diejenigen, die am stärksten davon profitieren würden.

Verhältnis zur Gesundheitsförderung: Auch wenn der nosologische Bezug zentral bleibt, braucht jede (krankheits-)präventive Intervention, analog zur Gesundheitsförderung, weitreichende Kenntnisse über Lebensweisen und Lebenslagen der Zielgruppen und Adressaten/Adressatinnen, über ihre Gesundheitskonzepte und alltäglichen Handlungsoptionen sowie die gesicherte Partizipation aller Beteiligten. Die deutschen Gesundheitsministerinnen und -minister haben bereits 1991 hervorgehoben, dass Gesundheitsförderung erst dann realisiert sei, wenn Verhaltensprävention und Verhältnisprävention miteinander verknüpft werden. Primäre Prävention und Gesundheitsförderung wurden bis Mitte der 1990er Jahre oft entweder pragmatisch gleichgesetzt oder als ideologisches Gegensatzpaar aufgestellt. Inzwischen hat sich eine differenzierte und auf Integration der gemeinsam zu erzielenden Gesundheitsgewinne hinarbeitende Sichtweise durchgesetzt (Gesundheitsförderung 4: Europäische Union, s. auch den weiter oben diskutierten Vorschlag zum neuen Leitbegriff Primärprävention).

Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention sind komplementäre Formen von Intervention. Beides sind Strategien des gezielten Eingreifens von Individuen, Gruppen oder öffentlich oder professionell autorisierten Akteur*innen, um Morbiditäts- und Mortalitätsentwicklungen, die sich epidemiologisch oder anderweitig bei Einzelnen oder Bevölkerungsgruppen abzeichnen, gezielt und überprüfbar zu beeinflussen. Beide Interventionsformen wollen einen individuellen und einen kollektiven Gesundheitsgewinn erzielen. Sie sind zwar im Ansatz und den Strategien unterscheidbar, ergänzen sich jedoch auf dem Weg zum gemeinsamen Ziel: der Verbesserung von Gesundheit und gesundheitlicher Chancengleichheit in einer Bevölkerung.

Die Krankheitsprävention begründet ihr Eingreifen vorwiegend pathogenetisch: mit der Dynamik der Ausgangsbedingungen und Risiken von spezifischen Krankheiten bzw. Krankheitssyndromen. Die Gesundheitsförderung argumentiert stärker salutogenetisch: mit der Dynamik der Entstehung und Erhaltung von Gesundheitsstadien. Eine wirksame und nachhaltig einflussreiche Internet-Plattform mit weit mehr als 2500 Maßnahmen und Projekten der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention auf Basis abprüfbarer „Good Practice“-Kriterien findet sich unter www.gesundheitliche-chancengleichheit.de. Sie wird getragen von einem 2003 auf Initiative der BZgA gegründeten bundesweiten Kooperationsverbund gleichen Namens.

Literatur:

Badura B/Knesebeck Ovd, Soziologische Grundlagen der Gesundheitswissenschaften, in: Hurrelmann K/Razum O, Handbuch Gesundheitswissenschaften, Weinheim 2012, 187-220;

Bröckling U, Dispositive der Vorbeugung: Gefahrenabwehr, Resilienz, Precaution, in: Daase C et al (Hg.), Sicherheitskultur - Soziale und politische Praktiken der Gefahrenabwehr, Frankfurt a.M. 2012, 93-108;

Bauer U/Bittlingmayer UH, Zielgruppenspezifische Gesundheitsförderung, in: Hurrelmann K/Razum O (Hg.), Handbuch Gesundheitswissenschaften, 6. Aufl., Weinheim 2016, 693-727;

Bühler A/Thrul J, Expertise zur Suchtprävention, Köln 2013 (BZgA: Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung Band 46);

Dabrock P, Soziale Folgen der Biomarker-basierten und Big-Data-getriebenen Medizin, in: Richter M/Hurrelmann K (Hg), Soziologie von Gesundheit und Krankheit, Wiesbaden 2016, 287-300;

De Bock F/Geene R/Hoffmann W/Stand A, Vorrang für Verhältnisprävention - Handreichung aus der Steuerungsgruppe des Zukunftsforums Public Health, Berlin 12.12.2017 (online: http://zukunftsforum-public-health.de/publikationen/vorrang-fuer-verhaeltnispraevention/);

GKV-Spitzenverband, Kapitel 5: Leistungen zur individuellen verhaltensbezogenen Prävention nach § 20 Abs. 4 Nr. 1 SGB V aus dem Leitfaden Prävention - Handlungsfelder und Kriterien des GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung von §§ 20, 20a und 20b SGB V vom 21. Juni 2000 in der Fassung vom 27. November 2017, Berlin 2017;

Heath I, The ethical implications of excessive prevention, Presentation at the 20th WONKA World Conference, Prague 2013 (online: www.ph3c.org/PH3C/docs/27/000322/0000472.pdf);

Hurrelmann K/Klotz T/Haisch J, Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung, in: dies (Hg.), Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung, Bern 2014, 13-24;

Lengwiler M/Madarász J (Hg.), Das präventive Selbst - Eine Kulturgeschichte moderner Gesundheitspolitik, Bielefeld 2010;

Khoury MJ et al, From public health genomics to precision public health: a 20 year journey, in: Genetics in Medicine, 6, 2018 (20), 574-582;

Leppin A, Konzepte und Strategien der Prävention, in Hurrelmann K et al (Hg.), Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung, Bern 2014, 36-44;

Moynihan R/Heath I/Henry D, Selling sickness: The pharmaceutical industry and disease-mongering. BMJ 324 (2002), 886-891;

Moynihan R/Henry D, The Fight against Disease Mongering: Generating Knowledge for Action. PLoS Med 3(4), 2006: e191;

Rosenbrock R/Michel C, Primäre Prävention - Bausteine für eine systematische Gesundheitssicherung, Berlin 2007;

Rosenbrock R/Gerlinger T, Gesundheitspolitik - Eine systematische Einführung, Bern 2014, darin v.a.: 71-123;

Schmidt B, Eigenverantwortung haben immer die anderen - Der Verantwortungsdiskurs im Gesundheitswesen, Bern Göttingen 2008;

Schmidt B, Neo-Gesundheitsförderung - Wer kann, muss ran, in: GGW, 2010 (10), 2, 15-21;

Schmidt B, Gesundheitsförderung zwischen Eigenverantwortung und Fremdbestimmung. In: Suchtmagazin, 3, 2016, 3-10;

Stöckel S/Walter U (Hg.), Prävention im 20. Jahrhundert - Historische Grundlagen und aktuelle Entwicklungen in Deutschland, Weinheim München 2002;

Walter U/Robra B-P/Schwartz FW, Prävention, in: Schwartz FW et al (Hg.), Public Health - Gesundheit und Gesundheitswesen, München 2012, 196-223;

Weeramanthri TS et al, Editorial: Precision Public Health, in: Frontiers in Public Health, 2018 (6), Article 121;

WHO, Preventing Suicide: A global imperative, Geneva 2014 (online: http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/)

Internetadressen:

www.bvpraevention.de (Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e.V.)

www.bzga.de

www.dgsmp.de (Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention e.V.)

www.gkv-spitzenverband.de

gesundheitsziele.de

www.gesundheitliche-chancengleichheit.de

www.cdc.gov/genomics/default.htm

Verweise:

Determinanten von Gesundheit, Frühe Hilfen, Gesundheitliche Chancengleichheit, Gesundheitsberatung, Gesundheitsförderung 4: Europäische Union, Gesundheitsförderung in Kindertageseinrichtungen, Gesundheitskommunikation und Kampagnen, Gesundheitsziele, Lebenslagen und Lebensphasen, Lebensweisen/Lebensstile, Partizipation: Mitentscheidung der Bürgerinnen und Bürger, Patientenberatung / Patientenedukation, Präventionsgesetz, Präventionsparadox, Risikofaktoren und Risikofaktorenmodell, Systemische Perspektive in der Gesundheitsförderung, Zielgruppen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren "